Aun cuando los monocultivos de exportación conocidos como flex crops

crecen sin parar causando devastación ecológica, la agricultura

campesina de pequeña escala sigue produciendo más de la mitad de los

alimentos que se consumen en América Latina en agroecosistemas

diversificados que aprovechan y mantienen la biodiversidad y el rol

ecológico esencial que esta cumple.

En América Latina la agricultura, que ocupa el 35,8% de su superficie

total, se expande a expensas de los bosques naturales. Los bosques

naturales se deforestan a una tasa de 4,3 millones de hectáreas anuales

para dar paso a la agricultura de monocultivo para la exportación y al

incremento de pasturas, plantaciones de eucaliptus y cultivos como la

soya –mayoritariamente transgénica–, la caña de azúcar y la palma

africana. Estos cultivos, ahora llamados flexibles (flex crops), crecen a

una tasa anual de 3,25%. Esta expansión agroindustrial no solo

homogeneiza los paisajes y deja una inmensa huella ecológica, sino que

también desplaza a las poblaciones rurales –mayormente integradas por

campesinos productores de alimentos– que migran a las ciudades a una

tasa anual del 2%, lo que agrava los problemas sociales en las urbes y

debilita la capacidad de autosuficiencia alimentaria de la región.

Después

del huracán Mitch en Honduras: derrumbes en campos con monocultivos

(izquierda) y resiliencia de los sistemas diversificados bajo

agroforestería y cultivos de cobertura (derecha) M. Altieri

A

pesar de esta devastación ecológica impulsada por el modelo económico

capitalista-extractivista, aún persiste en América Latina una población

campesina estimada de 65 millones de personas, constituida

principalmente por productores familiares a pequeña escala, que tienen

fincas menores a dos hectáreas y que ocupan menos del 30% de la

superficie agrícola, pero que producen más del 50% de los alimentos

básicos que se consumen en la región. Por ejemplo, en Ecuador el sector

campesino ocupa más del 50% de la superficie dedicada a cultivos

alimentarios como maíz, frijol, cebada y ají. En México los campesinos

ocupan no menos del 70% de la superficie cultivada con maíz y 60% de la

superficie donde crece el frijol (ETC Group, 2009).

No menos del

50% de estos campesinos aún mantienen agroecosistemas diversificados

producto de siglos de coevolución biocultural, adaptados localmente y

manejados con tecnologías ingeniosas que han permitido a miles de

comunidades contar con seguridad alimentaria, conservar la

agrobiodiversidad clave y mantener formas nativas de identidad cultural y

organización social (Koohafkan y Altieri, 2010).

La prevalencia

de millones de hectáreas en forma de campos elevados, terrazas,

policultivos, sistemas agroforestales y silvopastoriles representan

estrategias indígenas exitosas de adaptación a ambientes marginales y

cambiantes, constituyendo un símbolo de la creatividad de miles de

agricultores. Además estos microcosmos de agricultura tradicional son

modelos de resiliencia y sostenibilidad ya que minimizan riesgos,

estabilizan los rendimientos, promueven diversidad nutricional,

maximizan retornos con el uso de recursos locales, limitan el uso de

insumos externos y mantienen una oferta alimentaria local todo el año.

Estos beneficios están ligados a los altos niveles de biodiversidad que

caracterizan a estos sistemas tradicionales, ya que la regulación

interna de su funcionamiento es un producto de la biodiversidad y las

interacciones o sinergismos entre sus componentes.

¿Qué es la biodiversidad?

Todas

las especies de plantas, animales y microorganismos existentes dentro

de un ecosistema y que interactúan optimizando procesos ecológicos

claves, constituyen la biodiversidad. En los agroecosistemas es posible

distinguir cuatro tipos de biodiversidad: productiva (cultivos y

animales), destructiva (plagas, malezas, enfermedades), neutral

(herbívoros no plaga que sirven de alimento a predadores) y benéfica o

funcional como los polinizadores, los enemigos naturales, las lombrices,

los microorganismos del suelo, etc., que cumplen roles ecológicos

importantes en procesos tales como la polinización, el control natural

de plagas, el reciclaje de nutrientes, etc. En general, el grado de

biodiversidad en los agroecosistemas depende del mantenimiento de

sistemas de conocimiento sobre manejo y formas culturales de usos

(alimenticios y no alimenticios) de los cultivos y especies silvestres,

así como de varios factores y características de los sistemas de

cultivos, como son:

- El número de subsistemas productivos (huerta, chacra, pasturas y praderas, zonas sin cultivo) y espacios naturales.

- El número de especies y variedades vegetales y razas animales desplegadas en el tiempo y el espacio por el campesino.

- Maneras en que los agricultores asocian los cultivos y cómo integran a los animales.

- La permanencia temporal de cultivos anuales y perennes dentro del agroecosistema.

- El tipo e intensidad del manejo, (por ejemplo químico versus orgánico).

- La diversidad y tipo de arvenses en el agroecosistema y de vegetación natural en sus alrededores (por ejemplo si al cultivo lo rodean bosques o monocultivos transgénicos).

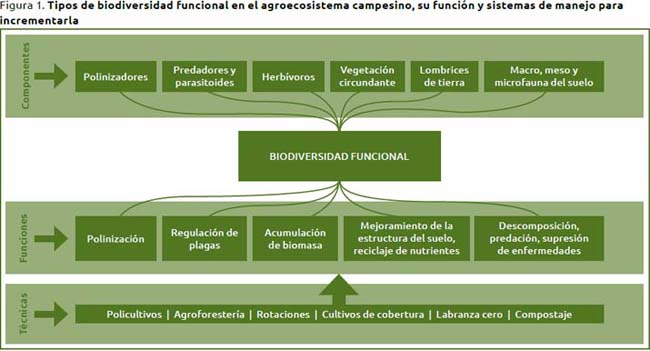

Lo

importante y necesario es identificar el tipo de biodiversidad que se

desea mantener y estimular para prestar servicios ecológicos claves para

la producción y definir así las mejores prácticas agroecológicas que

fomentan los componentes deseados de biodiversidad (figura 1).

El rol ecológico de la biodiversidad

La

investigación agroecológica ha demostrado que la agrobiodiversidad es

clave para que el agroecosistema funcione y provea servicios de apoyo

–por ejemplo fertilidad de suelos– y de regulación –por ejemplo control

biológico de plagas–. Todos estos procesos de renovación y regulación,

reciclaje y almacenamiento de nutrientes, control del microclima,

regulación del flujo y almacenamiento de agua, desintoxicación de

químicos nocivos, etc., están mediados biológicamente, por lo que su

persistencia depende del mantenimiento de la biodiversidad.

Por ejemplo, la disponibilidad de nitrógeno y fósforo para las plantas depende de poblaciones de bacterias fijadoras de N y

de

micorrizas presentes en el suelo, lo que a su vez depende de la adición

de materia orgánica. La regulación de la abundancia de organismos

indeseables depende de biota benéfica que aumenta en policultivos que

proveen hábitat. Cuando estos organismos y sus servicios se pierden

debido a la simplificación biológica –establecimiento de monocultivos–

los costos económicos y ambientales son altos ya que incluyen la

necesidad de abastecer a los cultivos con agroquímicos caros y tóxicos.

Izquierda:

sistema agroforestal de cacao; centro: sistema quesungual en Honduras;

derecha: policultivo maíz y frijol como ejemplo de diversificación

específica fuentes diversas en internet; M. Altieri

Los

agroecólogos están de acuerdo en que mientras más diverso es el

agroecosistema, más tienden los agroecosistemas a prevenir las

explosiones de especies invasoras, aumentar la estabilidad y la

resiliencia frente a disturbios y cambios ambientales o climáticos y a

mejorar su capacidad de subsidiar su propio funcionamiento: reciclaje de

nutrientes, regulación biológica de plagas, productividad, etc. Si se

elimina un grupo funcional de especies por algún disturbio, cuanto más

biodiverso es un agroecosistema, más difícil es que cambie a un estado

“menos deseado” que, potencialmente, afectaría su capacidad de funcionar

y prestar servicios.

Los agroecosistemas biodiversificados se caracterizan por exhibir cuatro propiedades emergentes (Altieri y Nicholls, 2013):

- Compensación: la biodiversidad incrementa la función del agroecosistema pues diferentes especies juegan roles diferentes y ocupan nichos diversos. Si una especie falla, existe otra que la reemplaza en su función.

- Complementariedad: resulta de combinaciones espaciales y temporales de plantas que facilitan el uso complementario de los recursos o brindan otras ventajas, como en el caso de las leguminosas que facilitan el crecimiento de cereales al suplirlos de una dosis extra de nitrógeno, o de flores que proveen polen y néctar a enemigos naturales que controlan una plaga específica.

- Redundancia: en un agroecosistema muy diverso hay más especies que funciones, por lo que existe redundancia y son precisamente aquellos componentes, redundantes en un tiempo determinado, los que se tornan importantes cuando ocurre un cambio ambiental. Ante cambios ambientales la redundancia construida por varias especies permite al ecosistema continuar funcionado.

- Resiliencia: los agroecosistemas diversos retienen su estructura organizacional y su productividad tras una perturbación.

Un

agroecosistema es “resiliente” si es capaz de resistir o recuperarse de

una perturbación. (por ejemplo sequía o huracán) y así continuar

produciendo alimentos.

¿Cómo manejan los campesinos la biodiversidad?

Los campesinos aumentan y manejan la diversidad de sus agroecosistemas a tres niveles (Altieri y otros, 1987):

Nivel paisajístico:

muchos campesinos practican una “agricultura de mosaicos” caracterizada

por campos pequeños insertos en una matriz paisajística dominada por

vegetación natural. Para grupos étnicos como los p'urhepecha que viven

en la región del lago Pátzcuaro en Michoacán, México, la cosecha

silvestre es parte de un complejo modelo de subsistencia basado en

múltiples usos de los recursos naturales. Esta gente utiliza más de 224

especies de plantas silvestres para sus necesidades dietéticas,

medicinales, y energéticas.

Nivel predial:

los sistemas de cultivo múltiple constituyen sistemas agrícolas

diversificados en el tiempo y el espacio tomando la forma de cultivos en

franjas, cultivos intercalados, cultivos con cubierta vegetal, sistemas

agroforestales y silvopastorales (véase recuadro). Entre las ventajas

potenciales que surgen del diseño inteligente de estos policultivos se

encuentran: la disminución de la población de plagas de insectos por

enemigos naturales albergados en ambientes complejos, la supresión de

malezas por el sombreado de doseles más densos o por alelopatías, el uso

más eficiente de los nutrientes del suelo y la mejora de la

productividad por unidad de superficie.

Nivel genético:

muchos agroecosistemas tradicionales se ubican en centros de origen de

cultivos, por lo tanto contienen numerosas variedades criollas de maíz,

frijoles, papas, granos nativos, raíces, frutas y otras plantas

alimenticias altamente adaptadas incluyendo sus parientes silvestres.

Los campesinos mantienen gran diversidad genética de cultivos en forma

de variedades tradicionales y en muchos sistemas siembran dos o más

variedades de cada cultivo. El uso de múltiples variedades de cada

cultivo proporciona diversidad intra e interespecífica, mejorando así la

seguridad de las cosechas. La diversidad genética hace que los cultivos

sean resilientes y menos vulnerables a condiciones de estrés biótico

(plagas, enfermedades) como abiótico (sequías y heladas). La diversidad

genética actúa como un seguro para enfrentar el cambio ambiental o las

necesidades sociales y económicas futuras, ya que la riqueza varietal

disminuye la variabilidad de la producción.

Enlace:

31 May. 2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario